テーマを構成する3つの要素

エクセル2007では、書式に「テーマ」という概念を導入した。

テーマは以下の3つで構成される。

- 配色

- フォント

- 効果

そもそも「書式設定」が必要である理由はなんであろうか?

「そこに書いてあるもの」が「何」であるかを、いちいち言葉で説明しなくても、てっとり早く相手に分かってもらうためである。

例えば「お金」の計算をしているのなら、頭に「通貨記号」があり、3桁おきに「カンマ」がある書式を選ぶだろう。

テストの点数を「お金」の書式で表したら、相手に分かってもらうまで時間がかかり、いらいらさせることであろう。

「テーマ」が導入された背景には、エクセルをはじめとして、ワード、パワーポイントなどを使い、効果的に「プレゼンテーション」を行うことができるような「仕組み」を導入し、マイクロソフト社の製品を使えば「ライバルに勝てる」とユーザーに訴えたかったのだ、と個人的に思っている。

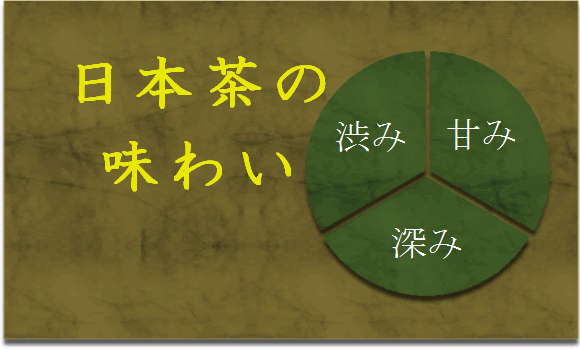

例えば、新しい「日本茶」の製品開発のプレゼンテーションをするのに、いかにプレゼンテーションの「言葉」の部分が良くても、「図解説明」が「青系」の色では、気持ちが前に進みにくい。

そこで、「テーマ」の必要性が出てくる。

いくらビジネスの世界で「プロ」であっても、色彩コーディネイトの「プロ」である人は、世の中にそう多くはいないと思う。

そんなビジネスマンにとって、「和風」の「色」が欲しいとき、いちいち文献を調べなくても、クリック一発で済んだら、こんなに楽なことはない。

これが「テーマの配色」である。

プレゼンテーションでは、表示する言葉はもちろんのこと、「フォント」も重要な要素になる。

例えば、ビジネス文書的な内容を表すには「明朝系(セリフ系)」、カジュアルな雑誌のコラムなどは「ゴシック系(サンセリフ系)」などが使われている。

また、「見出し」と「本文」を意識的に分けて読ませたい場合は、明朝体とゴシック体をそれぞれに使うこともよくある。

これが「テーマのフォント」である。

また、より「説得力のある」プレゼンテーションにするため、相手にとって有益なビジネスであることを直感的に感じとれるよう、グラフや図形を描き、相手に印象付けなければならない。

例えば、同じ図形を描くのであれば、少し「立体的」に見えた方が、よい場合があるだろう。

これが「テーマの効果」である。

エクセル2007では、「テーマ」ごとに名前がついていて、そのテーマに「配色」「フォント」「効果」が属している。

しかし、システム的には「配色」「フォント」「効果」はそれぞれ独立していて、1つのテーマを形成している。

つまり、最初にブックの基本となるテーマを設定し、その後自分の好きな「配色」「フォント」「効果」に変えてみて、内容に「しっくり」合うようにしていくのが、現実的なテーマの「使い方」といえよう。

下図は、適当に基本的テーマで「配色」と「効果」を選び、プレゼンテーションにふさわしいフォントを別のテーマから選んだものである。